衛星データを活用した地震被害の可視化

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、地震動による建物倒壊のほか、津波による浸水、土砂災害、液状化、火災等、複数の被害が発生しました。これらの災害情報は様々な機関より発信がなされています。

構造計画研究所でも、地震の脅威を速やかに察知し、効果的な災害対応行動につなげるための情報として、地震動マップ推定システム QUIET+ を利用した発信を行っており、能登半島地震についても発信しました。

ここでは、新たな取り組みとして、災害時の衛星データの活用可能性についてご紹介します。衛星データを活用し、能登半島地震の被害を地図上に可視化することを試みます。なお、衛星データの処理・可視化にはENVI SARscape1)及びQGIS2)を 用います。背景地図には国土地理院の地理院タイル3)を 用います。

衛星データの特徴

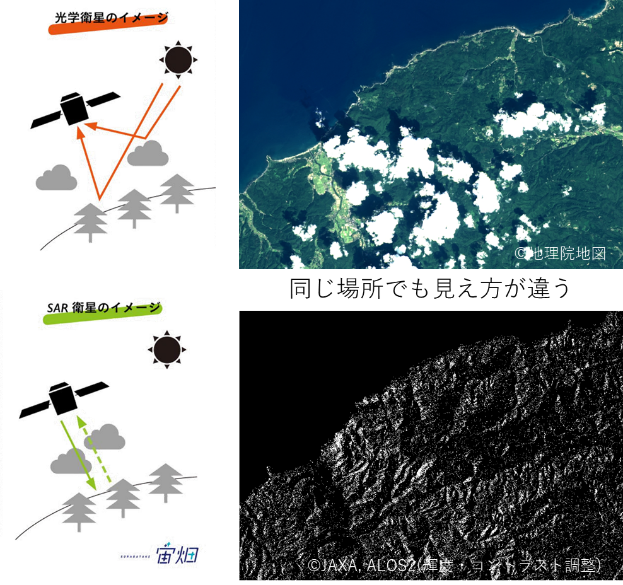

人工衛星には、通信衛星や測位衛星、地球観測衛星などがありますが、ここでは地球観測衛星を扱います。比較的一般的な地球観測衛星としては、光学衛星とSAR衛星があります(図1)。

光学衛星は、太陽光の反射を光学センサで捉える仕組みです 。そのため、雲があると地上の様子が分からない、夜間は観測できないという特徴があります。いわゆる衛星写真が光学衛星で撮影された画像です。

一方、SAR(Synthetic Aperture Radar;合成開口レーダー)衛星は、衛星がマイクロ波を照射し、地表で反射したマイクロ波をセンサで受信するという仕組みです。マイクロ波は雲を透過するため、天候に左右されず撮影可能です。また、衛星自身がマイクロ波を照射しているため、夜間も撮影可能です。

図1 光学衛星とSAR衛星の違い

左図:宙畑の記事の画像を一部編集4)。右上図:地理院地図(写真)。右下図:JAXAのALOS-2によるSAR画像5)

SAR衛星は、上記の特徴から災害時の活用が期待されているため、SAR衛星で撮影された画像(SAR画像)を使った解析の例を紹介します。

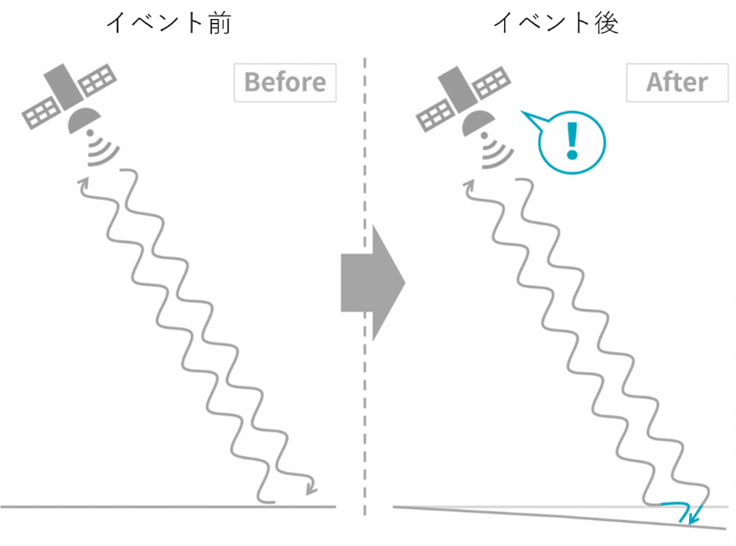

SAR画像にはマイクロ波の強度情報と位相情報が含まれます。何らかのイベント(例:地震)によって地表に変化が生じた場合、イベント前後でのSAR画像を比較すると、これらの情報が変化します(図2 )。

図2 イベント前後でSAR画像に含まれる情報の違い

宙畑の記事の画像を一部編集6)

以降では、このようなSAR画像の特性を利用して、2024年1月1日に発生した能登半島地震の被害を可視化することを試みます。

SAR画像のコヒーレンス処理

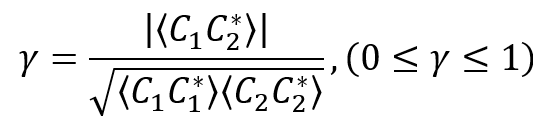

地震前後でのSAR画像の差異を定量化するには様々な処理がありますが、ここでは、地震前後の2時期のSAR画像に対してコヒーレンスγを計算します。

ここで、C1、C2は任意のSAR画像(振幅・位相情報をもつ複素数)で、*は複素共役、<>はウィンドウ内の平均処理を意味します。なお、コヒーレンス計算時のウィンドウサイズは5×5ピクセル(1ピクセルは15m)としています。

γは2枚のSAR画像の位相の相関係数であり、位相差の空間的なばらつき(干渉度)を表します。ばらつきが大きいほど値は小さくなります。すなわち、変化があるエリアでは、γは相対的に小さくなることが期待されます。

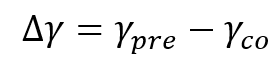

ただし、γには、地震以外に起因した変化(例えば、作物の成長、植生変化)も反映されるため、地震前後のコヒーレンス変化を求めるだけでは、液状化などの地震に起因した事象の発生箇所を特定するのは困難です。そこで、下式に従ってコヒーレンス変化Δγを計算します。

γpreは地震前の2時期の、γcoは地震前後の2時期のSAR画像を参照したコヒーレンスです。つまり、Δγが0~1の範囲をとるエリアでは、地震によって変化が生じている可能性があります。

ここでは、SAR画像としてSentinel-17)の データを使用します。撮影時期は、地震前が①2023年12月13日と②2023年12月25日、地震後が③2024年1月6日です。①と②からγpreを、②と③からγcoを計算しています。

コヒーレンス変化から見える被害・現象

以降では地盤変状の例として、鉄道軌道周辺の変状と液状化に着目します。

鉄道軌道周辺の変状

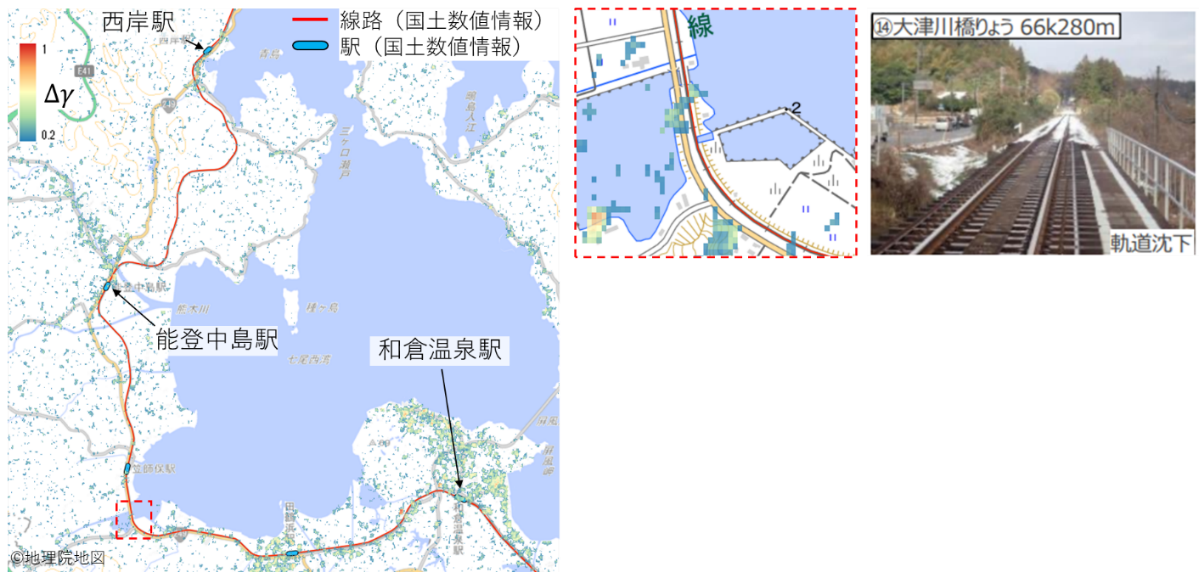

能登半島地震の際に被害が報告されている(例えば、金山(2024 )8))、のと鉄道沿線の一部エリアのコヒーレンス変化Δγを図3に示します。図では、後述する液状化発生箇所におおよそ対応する値として、Δγが0.2以上の範囲を示しています。

図から、鉄道沿線の一部やいくつかの駅周辺でコヒーレンス変化が比較的大きいことが分かります。これらのコヒーレンス変化は被害箇所に対応している可能性があります。例えば、大津川橋梁付近では周辺に比べて比較的大きいコヒーレンス変化が表れていますが(図3の中央図)、大津川橋梁では軌道沈下が報告されています(図3の右図)。

図3 のと鉄道沿線のコヒーレンス変化分布と地震後の大津川橋梁

赤線:線路(国土数値情報)9)、水色:駅(国土数値情報)9)。右の写真は、金山(2024)8)より。中央の図は左図の赤破線のエリアを拡大。

液状化

コヒーレンス変化からは、液状化発生箇所を特定できる可能性が示唆されています(例えば、劉・他(2019 )10))。

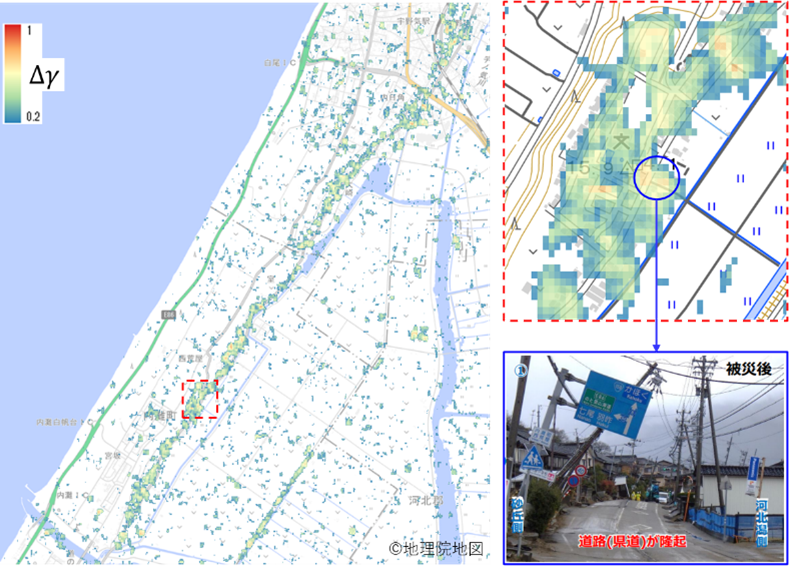

能登半島地震では石川県、富山県、新潟県、福井県で液状化が報告されており(例えば、先名(2024 )11))、特に、石川県内灘町では顕著な液状化(及びそれに伴う側方流動)がありました。

図5の左図では帯状にコヒーレンス変化が大きいエリアが表れていますが、このエリアで液状化の発生が確認されています。図で赤破線で示した西荒屋小学校付近では、液状化に伴う側方流動によって道路が隆起していますが、このような変動もコヒーレンス変化から捉えられることが分かります。

図5 石川県内灘町のコヒーレンス変化と地震後の液状化被害の写真

右上図は左図の赤破線のエリア(西荒屋小学校付近)を拡大。右下は液状化被害の写真(石川県の被害報告資料12)より)。

衛星データを活用した液状化発生箇所予測

衛星データの利点のひとつは、現地に行かずとも広範囲の地表の変化を把握できることです。この変化には、前述したような軌道沈下、液状化が含まれます。しかし、衛星データ(本記事ではコヒーレンス変化)だけでは変化の原因を特定することは困難です。

そこで、衛星データと既存の予測モデルを組み合わせて、任意の現象の発生箇所を特定することを試みます。

ここでは、既存の予測モデルとして、液状化発生確率(松岡・他, 2011 13))を用いることとします。ここで液状化発生確率は、地形・地盤分類データと計測震度から推定しています。

なお、2024年4月以降の地震であれば、構造計画研究所のサービスQUIET+14) にて液状化発生確率のコンターマップが閲覧可能です。

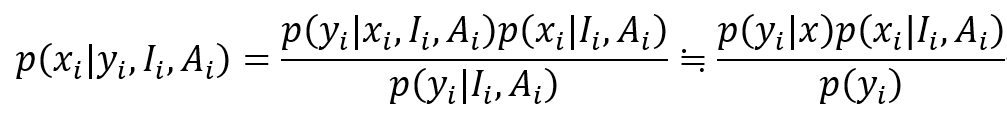

具体的な処理としては、下式のようにベイズの定理に基づいて液状化発生確率の精度向上を図ります。

Iiはピクセルiの計測震度、Aiはピクセルiの微地形区分、p(xi|Ii,Ai )は液状化発生確率(事前確率)、p(yi |x)は液状化発生箇所におけるコヒーレンス変化の頻度分布に基づく尤度関数、p(yi)はSAR画像全域におけるコヒーレンス変化の頻度分布に基づく周辺尤度です。また、xiはピクセルiが液状化している状態を、yiはピクセルiがコヒーレンス変化0以上の状態を意味します。なお、尤度関数の設計において、ここでは液状化発生箇所におけるコヒーレンス変化が各ピクセルの計測震度や微地形区分によらず、同様の頻度分布に従うことを仮定しています。

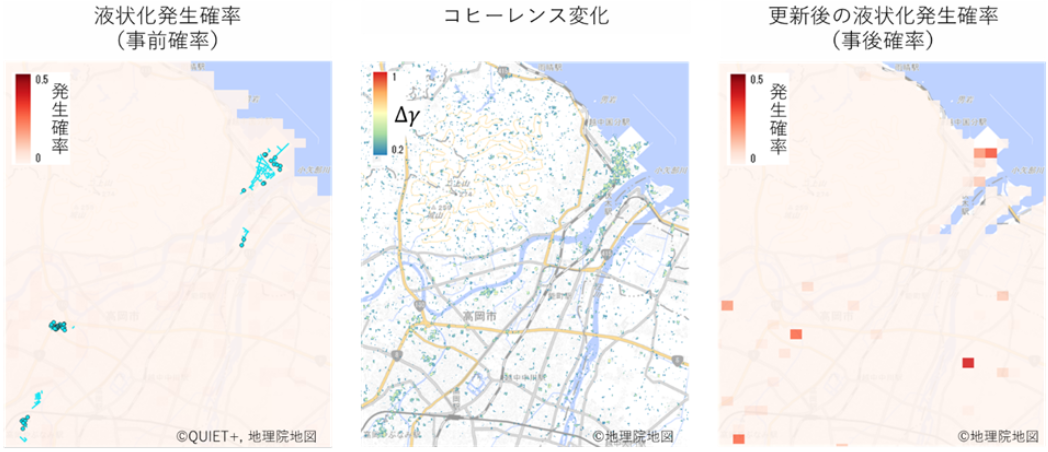

上式に従って既存の液状化発生確率を更新した例(富山県高岡市付近)を図6に示します。

図6の左図は既存の液状化発生確率です。図に示したエリアでは、液状化の発生が確認されていますが(図の水色)、液状化発生確率はほぼ0%と見逃しが発生しています。

一方、図6の中央図にはコヒーレンス変化の空間分布を示していますが、左図の液状化発生箇所とコヒーレンス変化が比較的大きいエリアはおおよそ対応しています。

これらを組み合わせた結果が図6の右図です。実際に液状化が確認されたエリアの液状化発生確率は、大きいところで20~30%程度まで上昇しています。

また、コヒーレンス変化は、基本的に地表のあらゆる変状に対応しているため、液状化が発生していないエリアでも比較的大きなコヒーレンス変化が点在していますが(例えば、中央図の北側の山間部)、更新後の確率を見ると、そのようなエリアでも液状化発生確率はほぼ0%に抑えられていることが分かります。

図6 液状化発生確率の精度向上の例

水色は現地調査で確認された液状化発生地点・エリア(青山 (2024)15)より判読)

まとめ

本記事では、SAR画像という衛星データを対象に、コヒーレンス変化を計算し、2024年能登半島地震による被害箇所との対応を確認しました。

建物や鉄道の被害があったエリアや液状化発生箇所は、コヒーレンス変化が比較的大きなエリアとおおよそ対応しており、衛星データ(SAR画像)を使えばこれらの被害エリアを特定できる可能性があります。

しかし、衛星データだけでは何が起こっているのか(被害の種類や現象など)までを特定することは困難です。そこで、既存の液状化予測モデルとコヒーレンス変化の情報を組み合わせて、液状化発生確率の精度を向上させる例を示しました。

構造計画研究所では、平時~災害時の衛星データの活用可能性について検証・ヒアリングを実施中です。「災害から数日経っても、現地に立ち入れず被害の全体像が掴めない」、「いつも同じ地域で被害が起きていると思うが、定量的な裏付けがなく対策が進まない」などの皆様の悩みを解決する一助として弊社の技術がどのように活用できるのか、一緒に考えさせてください。

参考文献

- 1) NV5 Geospatial株式会社:https://nv5geospatialsoftware.co.jp/Software-Technology/ENVI

- 2) QGIS:https://qgis.org/ja/site/about/index.html

- 3) 国土地理院、地理院タイル:https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

- 4) https://sorabatake.jp/662/

- 5) ALOS-2 / PALSAR-2 観測プロダクト:https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/jp/dataset/open_and_free/palsar2_l11_l22_j.htm

- 6)https://sorabatake.jp/12465/

- 7) Copernicus Browser:https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=5&lat=50.16282&lng=20.78613&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE

- 8) 金山洋一(2024):https://jsce-ip.org/wp-content/uploads/2024/06/notoeq_4-1.pdf

- 9) 国土数値情報 鉄道データ:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N02-v3_1.html

- 10) 劉 ウェン・山崎文雄・丸山喜久・松岡昌志(2019):http://ares.tu.chiba-u.jp/yamazaki/pdf/kouen/2019LL9_Liu.pdf

- 11) 先名重樹(2024):https://www.bosai.go.jp/sp/introduction/kyoso/kenkyukai/mha4gl00000018mw-att/houkokukai_senna.pdf

- 12) https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/suidou/documents/ekijoukakisyahappyo.pdf

- 13) 松岡昌志・若松 加寿江・橋本光史(2011):https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaee/11/2/11_2_2_20/_pdf/-char/ja

- 14) QUIET+:https://site.quietplus.kke.co.jp/

- 15) 青山雅史(2024):https://disaster.ajg.or.jp/files/202401_Noto012.pdf

関連ページ

資料ダウンロード

さまざまな解析技術をまとめた資料をダウンロードいただけます。

解析技術の概要から、具体的な事例まで詳しくご紹介しています。ぜひ一度ご覧ください。